第一讲 地震是怎么回事

1.1 地震的定义与天然地震的分类

地震俗称地动,就像闪电、打雷、刮风、下雨一样,是一种自然现象。不同的是,地震不像普通的雷电风雨那样经常发生,而且一旦发生在有人居住的地方,总会造成灾害。因此,地震是一种小概率的灾害性自然现象。

按照发生地震的地质构造背景与引起震动的原因的不同,天然地震主要可分为三类:

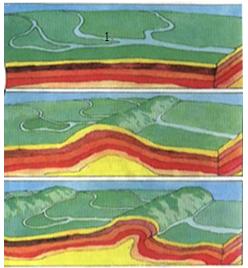

构造地震 由于构造运动,地下深处岩层发生变形积累应力,当所积累的应力超过岩石破裂强度,就会产生破裂,引起震动并传播到地面,这就是构造地震。图1-1比较形象地描述了这样的过程。这就好比有人用双手扳弯一条层板,随着用力加大,层板逐渐弯曲,积累应力,当层板强度承受不了时,就会突然折断。

这类地震发生的次数最多,约占世界地震的90%;这类地震分布最广,各主要地震带主要都是由构造地震组成的;这类地震造成的破坏和灾害最重,因为大地震几乎全是构造地震。

图1-1 构造地震的形成与发生

火山地震 与火山活动相关发生的地震被称为火山地震。由于火山喷发岩浆的快速运动以及超热蒸汽和气体的激发,使周围岩石发生震动,称之为火山震颤。这是狭义的火山地震。火山附近地区的岩石由于上涌岩浆的积累、挤压而变形积累应力,当积累的应力超过岩石破裂强度也会导致岩石破裂,发生地震。这类地震的破裂方式与构造地震相像,区别在于积累应力的力源不同。由于它的应力积累与火山活动有关,也是一种火山地震。

火山地震数量较少,约占世界地震总数的7%。显然,它们分布在火山活动区。

陷落地震 在石灰岩或其他一些有地下溶洞的地区,当顶盖岩层支撑不住发生塌陷而引起地表震动,叫做陷落地震。这类地震不多见,一般规模较小,影响比较局部。

另外,流星的陨石撞击地面也会引起地表震动,也是一种天然地震。不过,流星陨石撞击能引起地面显著震动的很少,除极个别的以外,这种地震更小,影响也更小。

地震界还往往按地震的深浅、远近进行分类。为叙述的方便,拟在第二讲介绍有关震中、震源深度等地震参数后,再来讲解这方面的内容。

由于世界90%以上的地震都是构造地震,我们以后讲到地震,除非特别说明,一般都指构造地震。

无论构造地震,还是火山地震、陷落地震都发生在地球内部,不同的只是具体的地质条件与力的来源。为更好地说明构造地震的力是哪儿来的也为便于后面更好地介绍地震与地震活动的特点,下节将简要介绍地球内部构造、地壳、岩石圈、活动断裂带以及板块构造等与地震的发生有较密切关系的地学知识。

1.2 地球、地壳、板块与活断层

地球 人类居住的地球是一个很大的椭球体,它的平均半径为6371千米。赤道半径比极半径大约长21.5千米。科学家们把长半径与短半径之差,跟长半径之比定义为椭球体的扁率,用来描述椭球体扁的程度。地球的扁率约为1/298,显然,地球是一个稍稍有一点点扁的大球体。

地球内部具分层结构。最早也是最简单的模型分三层:地壳、地幔和地核。地球半径那么大,目前世界上最深的钻井只有十几千米,人们是怎么知道地球内部结构的呢这得归功于地球物理探测方法,主要是地震学方法。因为大地震的地震波能穿透地球,携带着震源和地球介质的信息,应用遍布全球的地震台记录的地震波资料可以反演,即反过来推算震源参数和地球内部速度结构。当然,重力学和地磁学等地球物理方法对于认识地球内部也有重要贡献。

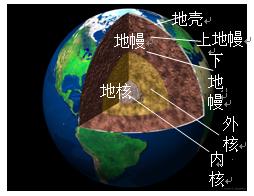

地球内部最明显的两个地震波速度分界面就是地壳与地幔的分界面和地幔与地核的分界面。前者于1909年为克罗地亚地震学家莫霍洛维奇首先发现,被叫做莫霍面,或简称M面。地壳厚薄很不均匀,海洋下面的地壳薄一些,只有5~8千米,大陆地壳的平均厚度约35千米。首先发现地球有一个液态地核的是英国地质学家奥尔德姆,而最早于1913年较准确测定地幔与地核速度分界面的埋深约2900千米的是德国地球物理学家,后来在美国成为世界地震学权威的古登堡,也被称为古登堡面。由这两个分界面就把地球内部分成了三层结构。相对于几千千米的地幔厚度和地核半径来说,平均为33千米厚的地壳,实在是太薄了,根本无法按比例在一张图上展现。随着观测技术的进步和地震学研究的进展,科学家们陆续发现更多的分界面,已建立七层或更多层模型,主要是把地幔和地核又分别分成上地幔与下地幔,外核与内核,以及一些过渡层。有意思的是,外核由于不能传播横波被认为处于液态,而内核又能通过横波被推断为固态。图1-2是地球分层结构示意图,如果忽略过渡层,把上地幔和下地幔合成地幔,把液态外

核和固态内核合成地核,也就与最早的地球三层结构模型是一样的。由于大多数地震发生在地壳里,最深的地震也只有720千米,下面主要介绍地壳、岩石圈,以及与地震活动有关的活断层、板块运动等相关知识。地球内部更深的知识就不再多说了。

图1-2 地球分层结构示意图

地壳与岩石圈 在19世纪末至20世纪初,人们认为地球内部是熔融的液体,地表凝固着一层硬壳。当时把地球最外层叫地壳就反映了这种内软外硬,有一层壳的意思。实际上后来的观测和研究表明,地球内部物质的密度比地壳岩层的密度大得多,硬度也大得多,一般比钢还硬。现在地学界仍沿用地壳这个名词,但需记住它只是地球的最外层,已无硬壳的含义。

在早期的书刊上,一般把大陆地壳分为两层:花岗岩层和玄武岩层。两层之间有一个速度间断面,按最早发现的科学家的名字命名为康拉德面。不过,后来很多工作发现,康拉德面并不普遍存在,或者说,有一些地方的大陆地壳不能明显分出两层。大陆地壳不仅厚度而且物性都不均匀,在构造运动比较年轻的造山带地区,地壳要厚一点,结构也要复杂一些,如青藏高原地壳厚度可达60~70千米,上层地壳以下还有低速层。

海底地壳与大陆地壳有明显差别。它不仅比大陆地壳薄得多,而且结构与物性也不同。一般认为,海底地壳可分三层。第一层是未凝结的沉积层,约0~2千米厚。第二层是空隙度很大的玄武岩碎屑,约0.5~2千米厚。第三层是铁镁质的岩石,与玄武岩很相近,平均4.7千米厚。显然,第三层是主要的,有人甚至把海洋底下的地壳形容成玄武岩薄板,由火山岩浆流动覆盖在更深部的岩石上。相对而言,海底地壳总的来说是比较均匀的,变化大的是海岭与洋脊,岛弧与海沟地区。关于这一点,后面介绍了板块与板块运动就很容易理解了。

无论大陆地区还是海洋地区,在地壳之下的上地幔内都有一层地震波速度低于上覆岩石的低速层。出现低速层的深度各处不完全一样,大致为100~200千米深。关于这个低速层是怎样形成的多数科学家认为,那个地方的温度已接近岩石的熔点,有些晶体的边界上发生了部分熔化,使波速降低。需要说明的是,那里的介质仍是固体,只是在长期力的作用下,可表现相当塑性而发生流动。地质学家定义的软流圈大体与它相当,深至600~700千米。

地球上部刚性的,或者说石质的一层叫做岩石圈。它不仅包括了地壳,还包括了上地幔内软流圈以上的刚性层。好像100~200千米厚的刚性岩石圈漂浮在软弱的软流圈上。这些认识支持了大陆漂移原理,为板块构造理论的兴起提供了基础。

板块与活动地块 早在20世纪初,就有大陆漂移说,认为一个超级大陆于3亿年前破裂,其碎块漂移出去形成现今的大陆。他们的主要证据是,不同大陆的地质构造和地貌相似与相吻,如非洲西海岸和南美州东海岸似乎可以吻合。大陆漂移说还可以解释一些其他地质问题,但当时遇到了严重的困难,不为多数人接受。最要命的是,大陆坐落在高强度的岩石上怎么能漂移因此,经过激烈的辩论后,大陆漂移说沉默了几十年。到20世纪60年代末地震学关于地壳及地球内部结构的研究发现,不论大陆还是海洋,地壳底下的上地幔内都有低速层。它表明那里介质的弹性和刚度都降低了,在长期力的作用下,可能流动。这样,大陆能够移动的主要障碍被消除了。随着地震学、古地磁学等基础地学的发展,在大陆漂移说的基础上,板块构造理论诞生了。

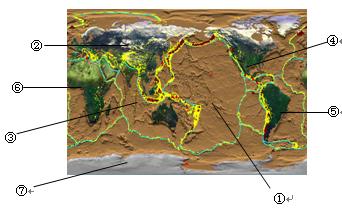

板块构造的基本概念是:岩石圈由几个大而相对稳定,即相对刚性的岩石板块组成,它们覆盖在地球表面,或者说漂浮在软流圈上,彼此相对运动。大的板块有7块:太平洋板块,欧亚板块,印度—澳大利亚板块,北美板块,南美板块,非洲板块和南极洲板块(见图1-3)。

图1-3 主要板块分布图

图注:①太平洋板块;②欧亚板块;③印度—澳大利亚板块;④北美板块;⑤南美板块;⑥非洲板块;⑦南极洲板块

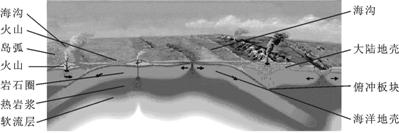

有关板块的相互作用和相对运动的要点有:新的板块物质由海底扩张产生,海底扩张是由于软流圈热而轻的岩浆从大洋中脊上涌转而向两侧扩散而造成的;地球表面积保持不变,大洋板块新的生长由大洋老板块向大陆板块俯冲、消减而平衡。海沟处俯冲的大洋老板块冷而密度大,会产生向下的拉力,也促进了板块运动;在两个大陆板块的碰撞带,可能使地壳厚度加大,且强烈变形,形成宏伟的褶皱山系,如青藏高原和喜马拉雅山脉;刚性板块可以在很长的水平距离上传递应力而不弯曲,板块间的相对运动主要发生在它们的边界上。图1-4描绘了大洋中脊软流圈岩浆上涌、海底扩张以及大洋板块向大陆板块俯冲的模型。

图1-4 板块运动的模型

板块构造理论能够很好地解释全球大地震和火山的分布及其机制,甚至可以说明为什么深源地震只有那么几个地方才会发生它成功地解释了全球构造及其演化,为解决与人类生活密切相关的矿产资源、环境与灾害问题提供了理论基础。本讲只限于地震问题,在第三讲讨论地震分布时,还会进一步用一些实际资料予以说明。

当人们着眼于全球强震和火山的分布、全球构造体系及其演化时,把这些板块看成一块块完整的刚性体,形成板块理论能很好地解释许多全球性地学问题。可是,仔细研究会发现,每一板块内部还有不少强震,又可分成许多不同层次的活动地块。例如,图1-5就是以张国民、张培震教授等在中国大陆及其邻区划分不同层次的活动地块。中国大陆及其邻区的大多数强震分布在这些块体的边界带。

图1-5 中国大陆及其邻区的活动地块与强震分布

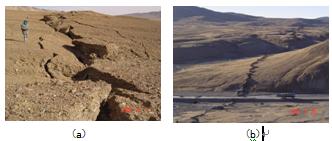

断层与活断层 在地壳及其表面,大规模的破裂面被称为断层。有的断层切割很深,甚至切过莫霍面。越来越多的地震实例让人们相信,强震与断层活动关系密切。一方面,大地震总会在地表造成破裂,形成新的断层。另一方面,这些强震往往发生在早已存在的活动断裂带上。例如,2001年11月14日青海昆仑山口西8.1级地震造成的破裂带,从东到西,断断续续有420多千米长。图1-6是该强震在红水沟附近(a)和青藏公路西侧(b)造成的破裂带的照片。又如,2004年12月26日印尼苏门答腊以西海域9.0级地震造成的破裂带,据海底调查核实,长达1200千米。1970年1月5日云南通海7.7级和1973年2月6日四川炉霍7.6级地震也分别有60千米和90千米长的破裂带。其实,这里所介绍的四例强震都发生在著名的大断裂带上,它们分别是昆仑山大断裂带、安达曼弧形断裂带、通海断裂带和鲜水河断裂带。

(a)和青藏公路西侧 (b)造成的破裂带

图1-6 2001年11月14日昆仑山口西8.1级地震在红水沟附近

地表到地壳深处有许多大大小小的断层,它们是在漫长的地质史中逐步形成的。与地震活动有关的是有新活动的那些断层。这里所说的“新活动”是用地质年代的尺度来衡量的,其长度决非人类活动的尺度能比拟的。表1-1是

表1-1 地质年表

|

代 |

纪 |

世 |

开始时间(百万年) |

|

新生代 |

第四纪 |

全新世 更新世 |

约1万年 1.5-2 |

|

第三纪 |

上新世 中新世 渐新世 始新世 古新世 |

7 26 38 54 65 |

|

|

中生代 |

白垩纪 侏罗纪 三叠纪 |

|

136 190 225 |

|

古生代 |

二叠纪 |

|

280 |

|

石炭纪 |

|

345 |

|

|

泥盆纪 |

|

395 |

|

|

志留纪 |

|

430 |

|

|

奥陶纪 |

|

500 |

|

|

寒武纪 |

|

570 |

|

|

元古代 |

|

|

2500 |

|

太古代 |

|

|

4550 |

常用的地质年表。左面三列是地质学家和古生物学家根据地层所含古生物化石及发生过的重大地质构造运动判断的相对年龄及所划分的若干时代(代、纪、世),最右面的一列给出用放射性衰变方法测定的绝对年龄。这里给出这张地质年表只想让读者知道地质年代的时间尺度有多么的长。所谓有新活动的活断层是指晚第四纪以来有活动的断层,即10~12万年来有活动的断层。前面讲到的不同板块边缘以及各大陆活动块体的边界都是由巨型活动断裂带组成。

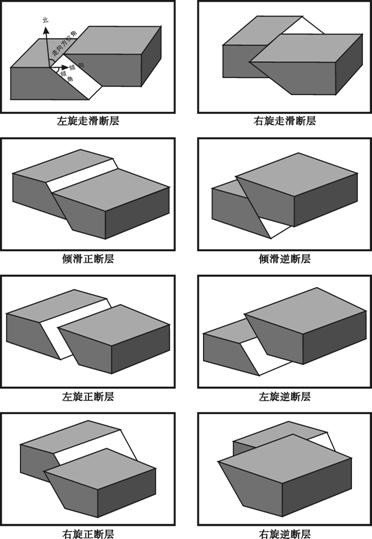

从几何上描述一个断层面需要三个量:一是断层的走向,即断层面与地平面的交线的方向,通常用出露于地表的断层线与正北方向的夹角来表示。二是断层的倾向,就是断层面倾斜的方向,也是用断层面倾斜的指向与正北方向的夹角来表示。三是断层的倾角,即断层面与地平面的交角。地质学上称这三个量描述了断层面的产状。图1-7上标示了这些几何关系。

图1-7 断层类型的模型

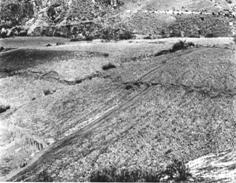

断层可按错动的水平分量与垂直分量所占比例的大小分类。一类是走滑断层,即断层两盘彼此相对水平滑移,没有垂直错动分量。其中又可分出两个亚类。当我们站在断层一侧,如果看到另一侧的运动是从右向左,则称此断层为左旋走滑断层。反之,则为右旋走滑断层。另一类是倾滑断层,即断层两盘只在倾斜方向上下滑动,没有水平错动分量。倾滑断层也有两个亚类。上盘相对下盘向下滑动的倾滑断层叫做正断层。而上盘相对下盘向上滑动的倾滑断层被叫做逆断层。倾角很小的逆断层又叫逆冲断层。实际上,纯走滑或纯倾滑断层是很少的。更常见的是,兼具走滑和倾滑两种分量,叫做斜向断层。或者按其实际内涵称呼,如将兼具左旋走滑分量和正断层分量的断层称为左旋正断层等。图1-7标示了断层的这些分类。图1-8至图1-10给出了几张不同类型断层的典型照片。其中图1-8为1973年2月6日四川炉霍7.6级地震的地裂缝在炉霍县旦都红光桥附近将一条2.2米宽的小路错开。无论你站在地裂缝的哪一侧,都会看到对面一侧的小路向左面错开了。这是典型的左旋走滑断层。图1-9为1976年7月28日河北唐山7.8级地震时,乐亭县一条公路的一排行道树被地裂缝右旋错开。图1-10是在四川省松潘县小河乡拍摄的虎牙逆断层剖面照片。请注意看两盘都有标志层,上盘(左)逆冲到下盘(右)的上面,因此,它是典型的逆断层。至于上盘标志层上面的岩层,在下盘变得很薄,可能是已被侵蚀的缘故。断层面为黑线所示,长了草的斜坡是农田耕作的结果,与断层运动无关。

图1-8 炉霍县旦都红光桥附近一条小路被炉霍地震左旋错开

图1-9 唐山地震时乐亭公路(行道树)被右旋错开

图1-10 四川松潘虎牙逆断层剖面照片

1.3 水库诱发地震及其他与人类活动有关的地震

水库诱发地震 由于水库蓄水而诱发的地震称为水库诱发地震。最早的这类震例是1938年希腊马拉松水库4.7级和1939年美国米德湖4.6级地震。20世纪60年代中国广东的新丰江、赞比亚—津巴布韦的卡里巴、希腊的克里斯马塔、印度的柯依那等水库相继诱发6级地震后,才日益受到国际学术界和各国政府的高度重视。

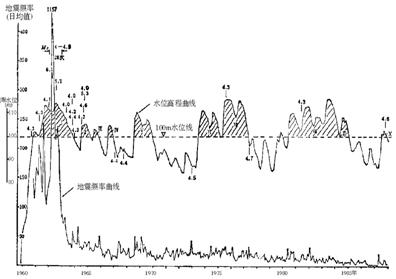

1962年3月19日广东河源县新丰江6.1级地震是典型的水库诱发地震。此工程也是加强水库诱发地震监测,及时采取抗震加固措施,取得抗御水库诱发地震实效的典范之一。该水库位于历史上的少震区,20世纪50年代评定的地震基本烈度为Ⅵ度。1959年10月20日水库截流蓄水不久,出现小震活动。随着水位的上升,小震增加。1960年7月18日水库水位从原来的河道水位38米上升到90米时,在大坝西北几千米处发生4.3级地震,震中烈度达Ⅵ度。坝区和河源县城部分房屋遭受轻微损坏,引起我国党和政府高度重视,组织专家和科技队伍迅速进入现场,加强监测、考察和研究,并在此基础上及时果断决策,按Ⅷ度标准紧急加固。在主震发生前加固工程已基本完成,减灾效果显著。图1-11上同时给出了新丰江水库水位和地震频次随时间的变化曲线,还标出了4级以上地震。可以

图1-11 新丰江水库水位与地震频次及较强地震的关系

看到,在蓄水后最初几年,地震频次与水位有很好的相关性,比较大的地震都发生在水位上升或高水位时段。余震持续时间很长,1965年以后,较强余震的发生及余震频次与水位的相关性似乎已不明显。

为什么水库蓄水会诱发地震呢科学家们从不同角度开展了多方面的研究。一种观点认为,水库蓄水后增加了很大的重量,增大了岩层里的应力。如果该地区本来已积累了相当的应力,再添加了蓄水重量附加的应力,超过了岩石破裂强度,就可能诱发地震。另一种观点认为,蓄水后会有水渗透到断层裂缝中,增大空隙压力,减小断层面的剪切强度,或者减小断层面间的磨擦力,从而诱发地震。还有人认为,水对岩石的物理、化学作用诱发了地震。这些研究都解释了一些问题,也都遇到一些困难,可能需要多因素综合解释。也许水库诱发地震有不同的类型,需要不同的理论和模型去解释,科学家们还在进一步深入研究。

由于向地下注水而引发的地震,称为注水地震。最著名的例子是,20世纪60年代美国科罗拉多州丹佛附近的落基山兵工厂向深井注入废水,地震接踵而来。据测定,当井下水压从初始的269×105Pa上升到389×105Pa,发生了最大的5.5级地震,当停止注水,井下水压降到311×105Pa时,井孔附近的地震活动停止了。由于异常压力继续向外扩散,距井孔6千米外的小地震活动仍持续了两年。美国地质调查局在兰吉利油田做了类似的试验,也得到类似的结果。另外,抽水也能诱发地震。例如,美国得克萨斯州古斯溪油田(1925)和加利福尼亚州威尔明顿油田(1947~1961)都曾因抽水而诱发过地震。还有一个典型的实例是1966年4月26日前苏联塔什干地震。据说,中国也出现过类似的情况,只是没有见到有详细测试数据的报道。

各类爆破,矿山过度开采引起盖板脱落,以及重物垂落撞击等人为活动也都会引起地面震动,都是人为地震。有的已被当作人工震源,为探矿与研究地壳及地球内部构造服务。