第五讲地震灾害有哪些特点

5.1 瞬间突发性

在第三讲介绍过地震活动有什么特点之后,为什么还要专门介绍地震灾害有哪些特点呢因为地震灾害的大小及其特点不仅取决于地震的大小及其特点,而且受制于震中地区的经济发展状况、建筑物与各种工程,尤其是生命线工程的分布以及人口密度与分布等。可以说,地震是造成地震灾害的源,震中区的建筑物、生命线工程等各种财产及人口分布是承受和造成地震灾害的客体。在思考防震减灾对策,应该从“源”和“客体”两方面分析地震灾害的基本特点。

不少灾害突然发生,都会让人感到祸从天降,不知所措。而遇到地震灾害时,这种感觉最强烈。发生大地震,顷刻之间,房倒屋塌,一座城市变成一片废墟。对于地震毁灭城市,所谓顷刻之间,不过是几秒、十几秒、最多几十秒而已。

地震灾害的瞬间突发性可分三个层次来讲。

首先是,震源的形成十分短暂。前面介绍过内陆大地震的破裂面大约几十千米(如炉霍7.6级、通海7.7级地震等)到几百千米(如昆仑山口西8.1级地震等)长,地震破裂的扩展速度大约每秒几千米,这样,一次七级、八级地震的震源的形成一般只需几十秒,最多到一百几十秒。

然后是,由于地震波传播速度很快,也是每秒几千米,比破裂扩展速度还要快一点,内陆强震严重破坏主要在几千米到几十千米的范围里。从地震发生到城市建筑物开始振动,在大多数的情况下,也只需几秒到十几秒的时间。

最后是,建筑物在经受如此巨大的震动时,经不住几个周期(震中距为几十千米的地震波周期一般仅零点几秒),作用力已超过建筑物的抗剪强度,遭到破坏,甚至倒塌。

在大地震现场调查,许多幸存者说,从感觉地震到房屋倒塌就是一刹那的时间,估计只有几秒、十几秒的时间。这主要是地震波到达,建筑物抗御振动,到承受不了,被破坏、倒塌的时间。实际上,震源形成过程中发出的地震波可能尚未全部到达,建筑物已经倒塌了。

幸 存者是感觉不到,地震波从震源传播到他所在地的时间的。强调指出地震波传播速度快,是想告诉大家,对于大多数内陆地震区来说,从地震发生到城市建筑物开始 振动,也只需几秒到十几秒的时间,实现地震预警要比地震海啸预警困难得多。不过,也有不受此限制的特例。例如,墨西哥的地震威胁主要来自三四百千米远的太 平洋地震,从强震发生到可能造成破坏的地震波传到墨西哥城需好几十秒,甚至超过百秒。建设能够快速、精确定位的遥测台网,利用电信传输速度比地震波快得多 (电磁波传播速度为30万千米/秒)的优势,就可能实现地震预警。1985年8.1级地震后,墨西哥建设了地震预警系统,在1995年7.3级地震前提前72秒发布地震预警,取得了很好的效果。但是,对于有直下型地震威胁,或者有很近地震威胁的城市,想用这样的办法实现地震预警,必须更大幅度地缩短速报定位时间。这是非常困难的,也许应该寻找另外的途径。

地震灾害的瞬间突发性是其他任何自然灾害不能比拟的。旱涝等气象灾害是出现比较频繁的自然灾害。天不下雨,要持续几十天 才能形成旱灾。由于干旱引起的森林火灾,更要长时间干旱才会出现。暴雨成灾至少也要在当地持续下几小时特大暴雨。上游暴雨,洪峰更要经过几天时间,才可能 到达并对中下游的城镇和农田构成水灾威胁。台风从太平洋上空形成,到东南沿海登陆也必须几小时到几天的时间。滑坡、泥石流虽有较强突发性,但往往伴随在暴 雨或地震之后,而且,常常会先有地裂、轻微滑动等先兆,比较起来,地震灾害形成过程更快,瞬间突发性更显著。况且,滑坡、泥石流灾害的损失和影响也是无法 与大地震灾害相比的。

5.2 能量大、灾害重,死亡人数最多

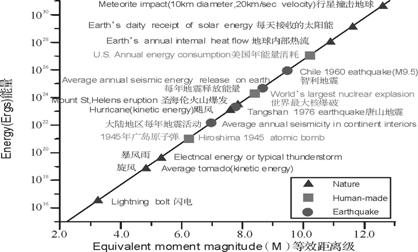

强震释放的能量是十分巨大的。一个5.5级中强震释放的地震波能量就大约相当于2万吨TNT炸药所能释放的能量,或者说,相当于二次大战末美国在日本广岛投掷的一颗原子弹所释放的能量。而按地震波能量与震级的统计关系 LogE=1.5M+11.8计算,震级每增大1级,所释放的地震波能量将增大约31倍。一次七级、八级强震的破坏力之大,可想而知。几次巨大地震,如1960年智利9.5级(Mw)和2004年印尼苏门答腊9.0级等地震甚至引起地球自由振荡,影响地球自转。图5-1给 出了地震和几种重要自然现象所释放的能量的对比,也按所释放能量或年耗能的大小标示了最早与最大的核爆炸,以及世界耗能最多的美国的位置。由此图可见,最 大地震或每年地震平均释放的能量都大于火山、飓风、暴风雨等各种大家所熟悉的自然灾害所释放的能量。至于比地震释放能量还大的行星撞击地球,那是几千万年 一遇的极罕遇事件。最大地震或每年地震平均释放的能量也比最大的核爆炸的能量大,甚至于比美国年均耗能也小不了多少。

图5-1 地震与几种自然灾害及核爆炸等所释放能量的对比

如此巨大的地震能量瞬间迸发,危害自然特别严重。1995年日本阪神7.2级地震经济损失达1000亿美元。近年发生的土耳其伊兹米特7.8级、台湾南投集集7.6级和伊朗巴姆6.7级等地震造成的经济损失都接近或超过百亿美元。相对于其他自然灾害,死亡人数之多,是地震灾害更为突出的特点。仅20世纪以来100多年时间里,死亡人数超过20万的就有3次:1920年宁夏海原8.5级地震造成23.5万人死亡,1976年唐山7.8级地震死亡24.2万人,2004年印尼苏门答腊9.0级地震死亡28万人。历史上还有死亡人数更多的史实。据史载,1556年(明嘉靖三十四年)陕西华县8.3级地震“军民因压、溺、饥、疫、焚而死者不可胜计,其奏报有名者八十三万有奇,不知名者复不可数”。据1949~1991年资料统计,在中国各类自然灾害造成死亡人数中,地震占首位,超过一半。详细情况见图5-2。

|

|

图5-2 中国各类灾害造成死亡人数的比较(1949~1991)

中国陆地面积仅占全球陆地面积的1/14,20世纪有1/3的陆地地震发生在中国,造成60万人死亡,占世界同期(不包括21世纪)因地震死亡总人数的1/2。因此,对于中国来说,按可能造成死亡人数比较,地震堪称群灾之首。

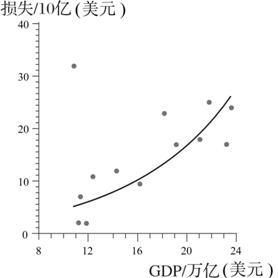

5.3 经济越发展,城市化程度越高,地震可能造成的灾害越严重

昆仑山口西8.1级地震的震级比唐山7.8级地震的大,造成的地震破裂带也比唐山地震的长得多,但造成的灾害损失却小得没法比。为什么就因为震中地区的经济发展水平没法比。前者是荒无人烟的高原,后者是工业城市。又如,1996年5月内蒙古自治区包头市附近发生6.2级地震,造成15亿元人民币的经济损失,而1990年甘肃天祝—景泰间发生6.2级地震,经济损失为1.5亿元人民币。两个同样大小的地震,造成的经济损失差别达10倍之大,就是因为两地经济水平不同。国外也有许多这样的例子。1923年日本关东7.9级地震的震级比1995年日本阪神7.2级地震的大,关东大地震倒毁房屋的比例和死伤人数(死亡14万多人)也都比阪神地震大得多,可是,前者经济损失53亿日元,后者的经济损失96000亿日元,扣除物价因素,前者的经济损失也比后者的小得多。这也是因为日本经济在这70多年里又有了巨大发展的缘故。美国洛杉矶附近曾于1971年和1994年先后发生6.6级和6.8级地震,两次差不多大小的地震几乎发生在同一地点,但1971年地震的经济损失为5亿美元,而1994年地震的经济损失达170多亿美元。其主要原因就在于从1971年到1994年该地区经济和社会财富有了巨大增长。其实,其他灾害也有类似情况。图5-3显示了全球自然灾害总损失(据慕尼黑再保险公司,1997)随世界各国国内生产总值GDP(据世界银行,1995)呈非线性增长的情况。

|

|

图5-3 全球自然灾害总损失随世界各国国内生产总值GDP呈非线性增长

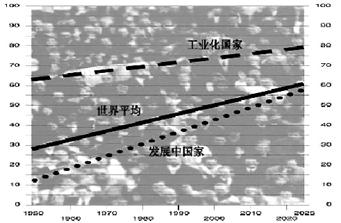

无论世界还是中国,都呈现人口向城市集中的趋势。50年前,城市人口只占世界人口的30%,而现在,大约50%的人口集中在城市居住。联合国对工业国家、发展中国家以及全球平均分别统计和预测了人口城市化趋势(图5-4),尽管目前工业化国家的城市化程度高于发展中国家,但发展中国家城市化增长速度大于工业化国家。中国目前属于经济增长最快的国家,也是城市化速度最快的国家之一。现在或今后发生地震,可能遭受的灾害将比以前严重得多。这是,我们必须面对的灾害趋势。

图5-4 世界人口城市化趋势

5.4地震灾害受地震活动特点和震中区社会经济发展水平双重制约的时空不均匀性

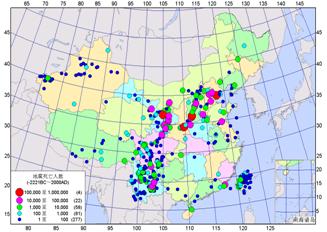

在 第三讲已介绍过强震活动在空间分布上具成带性,随时间分布具有活跃与平静相交替的盛衰交替性,也就是说,地震活动的时空分布是不均匀的。另一方面,无论世 界各国,还是中国各地区,经济发展也是不平衡的。这样,地震灾害就具有受这两者制约的时空不均匀性。前面介绍过,世界强震主要分布在环太平洋地震带和地中 海—南亚地震带。其中不少大地震发生在远离城市的海沟或荒无人烟的高原山区,如果不引起海啸,这些地震不会造成很有影响的灾害。因此,世界地震灾害主要分 布在环太平洋带沿岸和地中海—南亚地震带及其附近人口相对密集、经济比较发达的地区。图5-5是按死亡人数统计的中国地震灾害分布图。与中国强震震中分布相比较,我国强震频度西部显著高于东部,而造成死亡人数超过万人的地震以华北与西北的东部居多。青藏高原及其附近荒无人烟的断裂带发生的大地震也不会造成大量人员伤亡或巨大经济损失。死亡人数超过20万的4次地震,除上面介绍过的唐山地震、海原地震和华县地震以外,还有1303年9月25日山西洪洞8级地震(死亡20万余人),都发生在华北,或者说,古代的中原地区及其附近。因为这里历史悠久,从古代就人口密集,经济、文化发达,遭遇大地震,灾害就特别严重。

图5-5 以死亡人数分等的中国强震震中图

总之,地震灾害空间分布是不均匀的。不仅受地震分布不均匀的影响,而且受社会经济发展区域性不平衡的制约。社会经济发达的强震区是地震灾害威胁最严重的地 区。社会经济中等发达的强震区与社会经济发达的中强震区都是面临中等地震灾害威胁的地区。社会经济发达的无震区或少震区与没有人烟或社会经济不发达的强震 区都是没有或很少有地震灾害的地区。

在时间上,地震灾害分布也是不均匀的。当某一个强震活跃期的主体活动地区恰好是社会经济比较发达的地区,如20世纪第4活跃期(1966~1976年)的主体活动地区在华北与川滇,它就是一个地震重灾期。当某一个地震活跃期的主体活动地区主要在社会经济不发达地区,如第5活跃期从1988年以来的主体活动地区在从新疆到滇缅交界,主要的大震如2001年昆仑山口西8.1级地震和1997年玛尼7.5级地震等大多发生在人烟稀少地区。尽管这些地震的强度不比上一活跃期的低,但地震灾害就远不如上一活跃期严重。

5.5次生灾害种类繁多,生命线工程遭破坏灾害更重

地 震瞬间巨大作用力不仅可能直接摧毁建筑物造成严重的灾害,而且可能作为触发因素引起其他灾害。通常把前者称为地震直接灾害,而把后者称为地震次生灾害。地 震可能引起的次生灾害种类很多,如滑坡、泥石流、火灾、水灾、瘟疫、饥荒等。由于生产设施和流通机能受破坏造成的经济活动下降,甚至停工停产等间接经济损 失,以及因为恐震心理、流言蜚语及谣传引起社会秩序混乱和治安恶化造成的危害等也可列为地震次生灾害。

这些次生灾害之间还可能有因果关系,也就是说,有的次生灾害还可能造成再下一个层次的次生灾害。例如,如果滑坡、泥石流堵塞了江河后被冲决,又可能导致水灾。据记载,1933年8月25日四川茂县叠溪7.5级地震造成“四山普遍崩溃,观音岩、银屏岩崩颓,叠溪台地大规模崩塌,较场坝亦崩塌,堵塞岷江,形成多个地震湖。大震后45天,湖水溃决,造成下游水灾”。“死于地震者6800余人,被水冲没者2500余人,伤者不计其数”。这次水灾就是叠溪地震造成的滑坡、泥石流次生灾害引发的二次次生灾害。至今,在从成都到九寨沟的公路旁还可看到当时留下的两个地震湖:大海子(图5-6左)与小海子(图5-6右)。现在,它们已成为旅游景点。

图5-6 四川叠溪7.5级地震造成的地震湖:大海子(左)和小海子(右)

地震灾害,无论直接 灾害,还是次生灾害只要涉及电力和油、气等能源设施,供水和排水设施,公路和铁路等交通设施,以及通信设施等支撑城市中枢机能和居民日常生活的生命线工 程,损失就格外严重。因为发达的现代化城市对这些生命线工程的依赖性很强,一旦遭到地震破坏,可能引起严重混乱,造成的社会影响和间接经济损失也许要比这 些工程被破坏的直接经济损失大很多倍。这些生命线工程往往是由一些重点设施用管道或线路连成网络系统,任何一个环节遭破坏,出现故障都可能使整个系统的原 有机能大幅度下降。某些生命线工程遭灾后还可能引发下一层次的次生灾害,如供电或供气系统被破坏,可能引起火灾。水库大坝若遭破坏可能引起水灾等。如1995年阪神7.2级地震死亡5500人之中有10%因火灾遇难。图5-7就是一张这次地震引起火灾的照片。据阪神地震起火原因的抽样调查,因电气失火约占一半,因煤气泄漏失火约占三分之一。图5-8显示的是台湾集集地震时,台北东兴大楼倒塌,煤气管道破裂起火的情景。

图5-7 阪神7.2级地震火灾照片之一

图5-8 台湾集集地震时,台北东兴大楼倒塌煤气管道破裂起火

图5-9是台湾集集地震时,南投变电站遭破坏的照片。由于变电站严重故障,造成大面积停电。

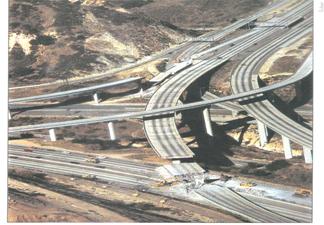

铁路、公路及其桥梁遭受地震破坏,阻碍客货运输,也会造成巨大间接经济损失。实际上,当时就严重影响抗震救灾工作。图5-10至图5-14是唐山、日本阪神、土耳其伊兹米特、美国洛杉矶北岭等地震造成的铁路、公路及其桥梁破坏的照片。

图5-9 台湾集集地震时,南投变电站遭破坏的照片。

图5-10 唐山地震时京山铁路薊运河上行桥(左)和下行桥(右)铁轨均弯曲变形

图5-11 唐山地震时滦县滦河大桥塌落

图5-12 日本阪神地震高架路倾倒

5-13 1994年美国洛杉矶北岭6.8级地震造成高速公路立交桥塌落

图5-14 土耳其伊兹米特地震造成高架桥落梁

5.6地震灾害的轻重与场地条件,尤其是否有发震断层通过关系很大

许多震害现场调查表明,场地条件对建筑物震害轻重影响很大。所谓场地条件一般指局部地质条件,如近地表几十米到几百米的地基土壤、地下水位等工程地质情况、局部地形以及有无断层带通过等。

一 般,软弱地基与坚硬地基相比,自振周期长、振幅大、振动持续时间长,震害也就重,容易产生不稳定状态和不均匀沉陷,甚至发生液化、滑动、开裂等更严重的情 况,致使地基失效。地基和上部建筑结构是相互联系的整体,地基土质会影响上部结构的动力特性。有专家做过对比研究,指出,在厚的软弱土层上建造的高层建筑 的地震反应比在硬土上的反应大3~4倍。

地下水位高的松散砂质沉积地基,遭遇地震更容易发生砂土液化,出现喷水冒砂现象,地面上的房屋可能由于地面不均匀下沉而倾斜。第四讲已给出了炉霍、昆仑山口西、新澙、墨西哥、阪神和台湾集集等地震现场出现的喷水冒砂现象(图4-11和图4-12)、砂土液化等地基失效导致建筑物倾斜或倒塌(图4-32至图4-35)的照片。这里就不再重复了。

如果发震断层从工程场地通过,造成破坏的力不只来自震动,断层位错本身就会引起地基失效,造成各种破坏。说得更通俗一点,地面错开了,上面的房屋等建筑也就可能被撕裂了。第四讲图4-24至图4-30展示了台湾集集地震和土耳其伊兹米特地震的断层错断了房屋、操场、水库大坝、桥梁和水泥涵洞,拱弯了铁轨。至于非发震断层情况则不同,没有错断和撕裂的危险,主要是断裂破碎带作为地基场地条件的影响。

在地震现场宏观调查中常发现,在孤立突出的小山包、小山梁上的房屋的震害要重一些。也有人发现,在山坳里的房屋的震害可能轻一点。

5.7 余震和后续地震往往会加重灾情

主震已经震坏尚未倒塌的建筑物再遭遇强余震可能倒塌。在第三讲介绍过,1次强震之后,发生一系列余震是很普遍的事,一般都会构成1个地震序列。若遇到双震或震群型地震序列的后续强震,震灾就更加严重。据1966~1996年资料统计(中国地震局,1998),双震和震群型占各种地震序列的27%。震灾现场紧急救援和重建家园应注意地震灾害的这一特点。